-

성덕대왕신종 (聖德大王神鍾)-국보 제29호-Sacred Bell of Great King Seongdeok문화재/내가 본 국보 2017. 1. 31. 12:38

성덕대왕신종 (聖德大王神鍾)

국보 제29호

종목 국보 제29호 명칭 성덕대왕신종 (聖德大王神鍾) 분류 유물 / 불교공예/ 의식법구/ 의식법구 수량 1구 지정일 1962.12.20 소재지 경북 경주시 일정로 186, 국립경주박물관 (인왕동,국립경주박물관) 시대 통일신라 소유.관리 국유,국립경주박물관 설명

우리나라에 남아있는 가장 큰 종으로 높이 3.66m, 입지름 2.27m, 두께 11∼25㎝이며, 무게는 1997년 국립경주박물관에서 정밀측정한 결과 18.9톤으로 확인되었다.

신라 경덕왕이 아버지인 성덕왕의 공덕을 널리 알리기 위해 종을 만들려 했으나 뜻을 이루지 못하고, 그 뒤를 이어 혜공왕이 771년에 완성하여 성덕대왕신종이라고 불렀다. 이 종은 처음에 봉덕사에 달았다고 해서 봉덕사종이라고도 하며, 아기를 시주하여 넣었다는 설화로 인해 에밀레종이라고도 불리운다. 에밀레종이라는 별칭에 얽힌 설화는 일반적으로 종을 만들 때 시주를 모으는 모연의 내용과 달리 인신공양인 점에 주목된다. 어린아이를 넣어 종을 완성하여 종소리가 어미를 부르는 것 같다는 애절한 듯하면서도 다소 잔인한 내용의 이러한 설화는 한편으로 성덕대왕 신종을 제작하는 과정에서 얼마나 많은 실패와 어려움이 따랐는지를 은유적으로 대변해 주는 자료이기도 하다. 그러나 실제로 종을 치는 가장 궁극적인 목적이 지옥에 빠져 고통 받는 중생까지 제도하는 점에서 범종은 결국 불교의 대승적 자비사상의 대표적 의식법구의 하나인 셈이다. 하물며 범종을 완성하고자 살아 있는 어린아이를 공양하였다는 내용은 범종의 가장 궁극적인 조성의지와 상반되는 다분히 과장된 설화로 인식하는 것이 합리적일 것 같다. 과학적으로도 최근에 이루어진 범종의 성분 분석에 의하면 상원사종과 유사한 구리와 주석 합금이었으며 미량의 납과 아연, 그리고 아주 극소수의 황, 철, 니켈 등이 함유되어 있었다. 결국 설화에 내용이나 세간에 알려진 바와 같은 인은 전혀 검출되지 않았다.

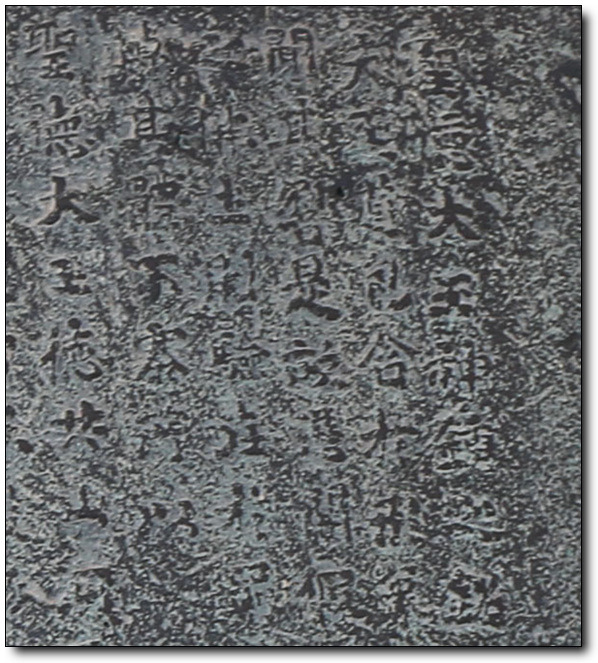

종의 맨 위에는 소리의 울림을 도와주는 음통(音筒)이 있는데, 이것은 우리나라 동종에서만 찾아볼 수 있는 독특한 구조이다. 종을 매다는 고리 역할을 하는 용뉴는 용머리 모양으로 조각되어 있다. 종 몸체에는 상하에 넓은 띠를 둘러 그 안에 꽃무늬를 새겨 넣었고, 종의 어깨 밑으로는 4곳에 연꽃 모양으로 돌출된 9개의 연꽃봉우리를 사각형의 연곽(蓮廓)이 둘러싸고 있다. 유곽 아래로 2쌍의 비천상이 있고, 그 사이에는 종을 치는 부분인 당좌가 연꽃 모양으로 마련되어 있으며, 몸체 앞,뒷면 두곳에는 종에 대한 내력이 새겨져 있다. 특히 종 입구 부분이 꽃모양으로 굴곡진 특이한 형태를 하고 있어 이 종의 특징이 되고있다.

통일신라 예술이 각 분야에 걸쳐 전성기를 이룰 때 만들어진 종으로 화려한 문양과 조각수법은 시대를 대표할 만하다. 또한, 몸통에 남아있는 1,000여자의 명문은 문장뿐 아니라 당시의 종교와 사상을 살펴 볼 수 있는 귀중한 금석문 자료로 평가된다.

http://uci.k-heritage.tv/resolver/I801:1501001-001-V00386@N2R:1

https://youtu.be/Hr19Fu_Sz6w?t=625

'문화재 > 내가 본 국보' 카테고리의 다른 글

경주 고선사지 삼층석탑 (慶州 高仙寺址 三層石塔)-Three-story Stone Pagoda from Goseonsa Temple Site, Gyeongju-국보 제38호 (0) 2017.01.31 토우장식 장경호 (土偶裝飾 長頸壺)-Long-necked Jar with Clay Figurines-국보 제195호-국립경주박물관 (0) 2017.01.31 공주의당금동보살입상 (公州儀堂金銅菩薩立像)-국보 제247호 (0) 2017.01.29 무령왕 발받침 (武寧王 足座)-국보 제165호 (0) 2017.01.29 무령왕비 베개 (武寧王妃 頭枕)-국보 제164호 (0) 2017.01.29